“왜 지금 공화주의인가?”

2014 민주주의 배움터 1강 “왜 지금 공화주의인가?”

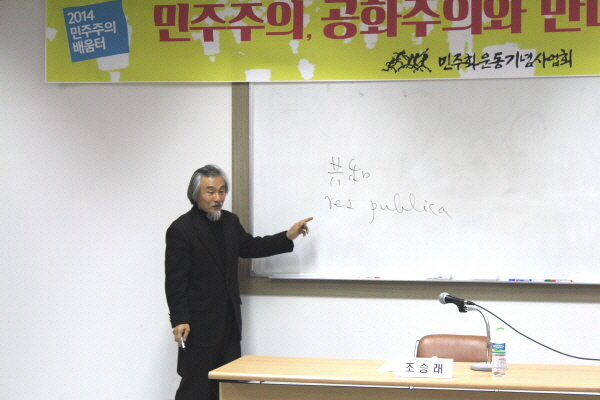

2014년 11월 27일(목) 오후 7시부터 민주화운동기념사업회 1층 ‘민주누리’에서는 2014 민주주의 배움터 ‘민주주의, 공화주의와 만나다’ 첫 번째 강좌가 시작되었습니다.

스물 다섯 명의 참가자가 자리를 채운 채 진행된 첫 번째 강좌는 조승래 청주대학교 인문학부 교수가 ‘왜 지금 공화주의인가?’라는 제목으로 공화주의가 다시 주목받게 된 배경에 대해서 설명해 주었습니다.

조승래 교수에 따르면, 민주주의가 발전하면서 공화주의 맥락이 끊겼다가 서양에서 1970년대 이후 역사가들에 의해 공화주의 담론이 부활하여 8~90년대 들어와서는 정치학계, 철학계까지 퍼져 나가서 오늘날 자유주의와 신자유주의에 대한 대항 담론으로서 자리를 굳히고 있다고 합니다. 7~80년대 공화주의 논의가 나온 배경에는 영국의 대처, 미국의 레이건과 같은 강한 정부가 들어서면서 서양사회가 갖고 있던 기본적인 공공성의 문화, 생활방식 등을 깨려는 경향이 자리잡고 있습니다. 그들은 ‘공동체라는 건, 사회라는 건 없다. 이 세상에 존재하는 건 개인과 그 가족뿐이다’라고 주장하면서 공동체를 위해서 개인에게 무언가를 요구하면 안된다고 주장했습니다. 이들의 정책들이 신자유주의와 맞물리고 양극화가 심화되면서 이에 대한 대항담론으로 공화주의가 등장하게 되었다는 것이죠.

서양에서는 ‘공공의 것’(res publica)이라는 말을 키케로(BC 106~43)라는 로마 철학자가 처음 사용하면서 공화국의 의미가 규정되기 시작하였습니다. 그에 따르면 국가는 부분의 것이 아니라 공공의 것이므로 국가 통치를 위해서는 공동의 동의가 필요합니다. 공화(共和)라는 영어단어 'republic’가 여기서 나왔지요.

'res publica'라는 말은 그리스 아테네인들이 쓰던 ‘폴리스’(polis)라는 말을 로마 공화국 용어로 번역한 것인데요. 아리스토텔레스(BC 384~322)는 폴리스를 ‘그리스인들만 운영할 수 있는 나라’라고 하면서, 폴리스의 운영은 ‘지배하면서 지배받고, 지배받으면서 지배하는’(rule and reuled) 방식으로 이뤄진다고 주장했습니다. 그의 유명한 표현인 ‘정치적 동물’(zoon politikon)은 ‘폴리스의 구성원으로서 살면서 폴리스를 위해서 자신이 얼마만큼 기여했는가에 따라 인간다움이 결정된다’는 뜻이 내포되어 있다고 합니다. 공동체의 공익을 위해 자신이 헌신할 수 있는가에 따라 인간다움이 결정된다고 한, 바로 이 지점에서 공화주의는 출발합니다.

조승래 교수는 이야기를 공화주의 논의가 부활된 최근의 역사로 끌고 갑니다. 독일 출신의 한나 아렌트(1906~1975)가 미국으로 망명해서 5~60년대 주목받는 철학자로 등장을 하는데요. 아렌트는 나치와 같은 전체주의가 나타날 수 있었던 것은 근대 자유주의가 인간을 원자화했기 때문이라고 지적하면서 폴리스 정신을 회복시켜야 한다고 주장했습니다. 그리스 폴리스 정신의 핵심은 ‘자유’였습니다. 민회에 나가 발언하면서 내가 자유롭다는 걸 증명하는 폴리스 정신을 회복해야 한다는 것입니다. 이 주장이 세계 지성사, 사상사에 상당한 영향을 미쳤고, 역사학자였던 포칵(1926~)도 그녀의 영향을 받은 사람 중 하나였죠. 포칵은 미국혁명이나 프랑스 혁명 등 유럽 사회를 봉건제 사회에서 시민사회로 바꾼 사건들에 영향을 준 담론은, 우리가 흔히 알고 있듯이 개인주의적 자유주의가 아니라 공화주의였다고 주장하며, 그 핵심적인 인물이 바로 마키아벨리(1469~1527)였다고 합니다. 그가 르네상스 시기에 공화주의의 부활을 가져왔고, 그의 사상은 대서양 연안에 있는 국가들에게 퍼져 나갔고, 거기서 근대 공화주의가 나왔다는 것이죠. 포칵은 근대 영미 세계에서 가장 대표적인 공화주의자로 해링턴(1611~1677)을 언급했습니다. 그는 로마공화국의 역사를 통해 참여라는 덕과, 농지법으로 구현되는 재산 균등의 원리가 공화국의 기초임을 역설했습니다. 시민적 평등을 유지하려면 늘 참여하고, 그 물질적 토대인 기본 재산인 토지가 공동체의 한 부분에 독점이나 과점되어서는 안되고 균등하게 분배되어야 시민적 평등, 즉 시민적 덕이 구현될 수 있다고 본 것이지요. 해링턴은 로마공화국의 치명적인 위기를 소수 귀족으로 이뤄진 원로원과 다수 인민간의 끊임없는 적대감과 증오에서 기인한다고 보았습니다. 그에 의하면, 로마공화국의 양극화가 심화되면서 비참한 지경에 이른 인민들은 공화국의 두 기본 원리, 즉 공적 지배과정의 참여와 농지법을 통한 토지의 균등 분배에 의지할 수밖에 없었습니다. 그러나 이 두 원리가 인민들에게 적용되는 방식이 명확하지 않고 부적절했기 때문에, 인민들은 그 원리들을 실현하기 위해서는 오직 투쟁 이외에 다른 선택을 할 수 없다는 것이죠.

조승래 교수는 오늘날 공화주의 논의의 함의가 여기에 있다고 합니다. ‘지금 왜 공화주인가?’ 이 물음에 대한 답은 그러한 흠결이 오늘날에도 아직 극복되지 않았다는 판단에서부터 시작된다는 것이죠. 그러한 판단은 오늘날의 자유주의 헤게모니에 대한 도전이라고 할 수 있다고 주장합니다. 자유주의는 출발점이 개인주의입니다. 자유주의는 소유적(또는 획득적,possesive) 개인주의라고 해서, 개인의 자유로운 선택에 따라 개인이 재능을 발휘해서 스스로 재산을 획득하는 것은 합리적이고 당연한 것이라고 봅니다. 따라서 이에 대해 간섭하면 안된다는 것이죠. ‘그 누구도 침해할 수 없는 나의 사적 공간이 있다’, ‘이 사적공간의 최소한을 국가가 보장해야 한다’. 한마디로 간섭하지 말라는 것입니다. 레이건이나 대처가 이야기했던 게 바로 이 부분입니다. 국가가 공동체라는 이름으로 개인의 생산활동, 개인의 창의적인 활동에 대해 간섭하지 말아야 한다는 것이죠. 오로지 개인의 능력에 따라야 한다고 보는 겁니다. 공화주의는 이에 반대합니다. 개인보다 공동체를 강조합니다. 자유로운 공동체가 있어야 자유로운 개인이 나온다고 봅니다.

조승래 교수가 이야기하는 자유주의와 공화주의의 논쟁을 좀 더 들어볼까요?

한나 아렌트가 이름을 날릴 당시 아이제이야 벌린(1909~1997)과 프리드리히 하이에크(1899~1992)가 있었습니다. 이들은 오늘날 신자유주의의 사상적 기반을 만들었는데, 이들은 ‘인간이 자유롭다는 것이 뭐냐?’고 묻습니다. 결론적으로 공화주의, 전체주의, 공산주의가 다 똑같다고 이야기합니다. 이들은 ‘적극적 자유(positive freedom)’, ‘소극적 자유(negative freedom)’를 구분하는데요. 적극적 자유는 아리스토텔레스나 키케로 등이 이야기하는 ‘공동체를 통해서 자아를 실현’하는 자유이고, 소극적 자유는 ‘간섭의 부재’로서의 자유를 말합니다. 존 스튜어트 밀(1806~1873)의 <자유론>을 보면 어떤 사람이 잘못된 길을 가려해서 친구들과 지인들이나 사회나 국가가 그 사람의 선을 위해서 그를 제어하려고 할 때, 밀은 그 사람의 이익이나 선을 위해서 간섭하는 것은 도덕적으로 나쁜 거라고 주장했습니다. 밀은 훔볼트나 칸트 등의 독일 계몽주의 철학자들의 영향을 받았는데, 이들은 ‘인간은 이성을 가졌기 때문에 무엇이 좋고 나쁜지는 개인이 자율적으로 선택할 수 있다. 따라서 만일에 처음에 잘못 선택한 길을 갔어도 경험을 통해서 자기 스스로 좋은 길로 되돌아 온다. 그런데 친구들이나 사회가 개입하는 것은 개인의 능력을 자기 스스로 발휘하는 것을 원천적으로 차단하는 것이기에 도덕적으로 옳지 않다’고 보았습니다. 밀이 이 주장을 따르고 있고, 벌린과 하이에크도 동일한 연장선상에 있는 것이죠.

그런데 공화주의자들은 ‘간섭의 부재’가 만일 자유라면, 예를 들어 ‘노예의 자유’에서처럼 노예가 인자한 주인을 만나서 주인이 간섭을 하지 않는다고 해서 자유롭다고 할 수 있겠냐고 묻습니다. 노예는 간섭을 안받는다고 해서 자유로운 게 아니라, 노예라는 지위 때문에 늘 자기 자신을 스스로 검열하면서 살아야 합니다. 즉 노예는 노예이기 때문에 아무리 간섭을 받지 않더라도 알아서 기어야 한다는 것이죠. 따라서 공화주의자들이 이야기하는 자유는 ‘간섭받지 않는 자유’가 아니라 ‘지배받지 않는 자유’입니다. 지배받지 않는다는 것이 바로 시민적 평등을 유지하는 것입니다. 나의 지배자가 없을 때, 내가 지배하지 않을 때 자유롭다는 것이죠.

조승래 교수는 오늘날 제일 유명한 공화주의 이론가로 필립 페티트(1945~)를 언급합니다. 그는 오늘날에 대표적으로 두드러지는 문제들, 예를 들어 페미니스트, 사회주의자, 다문화주의자, 환경주의자 등이 제기하는 문제들을 ‘지배 부재의 원리’로서 접근합니다. 페티트는 간섭이 있느냐 없느냐는 자유에 있어서의 필요조건도 아니고 충분조건도 아니라고 주장하며, 국가나 사회가 민주적 절차에 의해 법을 만들어 그 법에 의해 간섭받더라도 우리는 시민적 평등, 즉 비지배의 원리를 구현할 수 있다고 주장합니다. 이를 위해 그가 강조하는 것이 민주적으로 ‘숙의’를 통해 법을 만들어 그 법으로써 비지배의 원리를 구현해야 한다는 것이죠. 이 원리가 구현되지 않으면 아무리 간섭받지 않는다고 하더라도 우리는 노예라고 할 수 있다는 겁니다.

조승래 교수는 오늘날 양극화 해소를 위한 재분배의 문제에서도 ‘비지배 원리’가 공공정책에 투여되어야 한다고 주장합니다. 오늘날 많이 거론되고 있는 ‘기본소득 운동’이 이에 해당하는데요. 위의 숙의과정을 통한 입법을 통해 기본소득을 제공하면 자신이 피고용인이지만, 그 고용주에 대해 시민적 평등을 발휘할 수 있다고 봅니다. 그렇지 않으면 피고용인은 고용주에게 종속될 수밖에 없다는 것이죠.

조승래 교수는 오늘날 공화주의가 우리에게 다가올 수 있는 지점이, 자유주의와 신자유주의에 나타난 양극화 문제를 이러한 비지배의 원리로서 제도화하면서 우리가 풀어나갈 수 있는 바로 그 지점에 있지 않을까 진단합니다.

조승래 교수는 여러 번 강조합니다. 공화주의 핵심은 ‘꿀리면서 살지 말자’ ‘남을 비열하게 꿀리려 들지 마라’라고...

2014 민주주의 배움터 두 번째 강좌는 12월 4일(목) 오후 7시에 “공화주의의 형성과정과 핵심사상”이라는 제목으로 첫 번째 강좌를 맡았던 조승래 교수가 계속 이어갈 예정입니다.

관심있는 많은 분들의 참여를 바랍니다.